同心逐梦

我的亚冬故事

中央纪委国家监委网站 文子玉 左翰嫡 自黑龙江哈尔滨报道

2月13日,进入开幕后的第6个比赛日,哈尔滨亚冬会已接近尾声。在这场冰雪盛会中,既有奋力拼搏为国争光的运动健儿,也有默默服务保障赛事圆满进行的幕后人员。近日,记者采访了亚冬会上的运动员,服务、护航赛事的滑雪医生和纪检监察干部,以及“冰雪经济热”带动下的滑冰爱好者,听他们讲述自己的亚冬故事。

速度滑冰运动员高亭宇:咬牙坚持为国争光

2月11日上午,接受记者采访时,高亭宇眼里的红血丝依稀可见。过去三天赛程中,他连续作战,斩获三枚金牌,在这场家门口的比赛中,打了场“漂亮仗”。

在2月10日拿下速度滑冰男子500米的金牌后,高亭宇因拼到脱力而在场边呕吐。仅仅短暂休息一个多小时后,他又站在了男子短距离团体追逐的赛场,最终与队友一起将金牌收入囊中。

三赛拿三金。“咬牙坚持”,采访中,他频频说起这个词。在冰场上拼到吐的情景,高亭宇已经非常熟悉,甚至可以说是“习惯”。“成为职业运动员以来,如果训练强度大,或者身体太过疲惫,就容易出现这样的情况,特别是在强度提升的北京冬奥会周期,更是经历过‘周周都吐’的情况。”高亭宇说。

从2017年日本札幌亚冬会为中国代表团在速度滑冰项目上拿到唯一的金牌,再到哈尔滨亚冬会取得优异成绩,8年过去,对于高亭宇而言,亚冬会标记了他成长的进度。“亚冬会是大赛,可以很好检验自己的训练成果,我这些年一直在坚持,也有进步,希望能够为国争光。”

成绩背后,是日复一日的训练。为了备战亚冬会,今年除夕夜,刚刚从国外结束训练落地回国的他,来不及吃上一餐正经的年夜饭,便和队友们前往位于吉林省长春市的训练场地。“大年初一终于吃上了一碗饺子,但那时心里想的是尽快投入亚冬会的备战训练中。”高亭宇告诉记者,从初一到初七,他一直在场馆里埋头进行耐力、爆发力方面的针对性训练。对于他而言,节假日在备战、训练中度过,早已习以为常。

正月十五元宵节,也是高亭宇本届亚冬会赛程结束的第2天,短暂休整后,他和队友搭乘飞往挪威的班机,踏上新一轮的备赛征程。

滑雪医生马志强:在雪道上与时间赛跑

一对雪板,一部对讲机,一只重达15公斤、装有氧气瓶等设备的急救包,哈尔滨亚冬会上,这些装备几乎与马志强形影不离。作为亚布力雪上赛区的一名滑雪医生,滑雪登山项目的每个比赛日,他都会守在赛道起终点处,确保能够第一时间为受伤运动员提供急救处理、伤情支持。

2024年2月,在哈尔滨医科大学附属第二医院创伤骨科任主任医师、有着较好滑雪基础的马志强入选本届亚冬会滑雪医生队伍,开始了特殊的训练。“第一关就是改滑雪动作,要把犁式改为平行式,一方面提升速度,另一方面便于做出横滑降等技术动作,以免在到达伤员附近时急停造成二次伤害。此外,还要长期进行15公斤以上的负重练习,适应背着急救包滑雪的状态。”马志强告诉记者。

训练过程中,“抢时间”始终是马志强脑海里绷得最紧的一根弦。本届亚冬会上,滑雪登山项目赛道设置3个救援点位,每个点位有2名滑雪医生待命。为了保证伤员生命安全,国际雪联提出了赶赴现场的“黄金4分钟”要求,自去年12月20日启动模拟演练以来,马志强和同事们一遍遍练、一点点磨,将到达伤员身边的时间压缩至2分钟左右,同时与消防、竞赛等方面人员密切配合,大幅缩短了将伤员撤出雪道的时间。

“我们本来也都是从事医疗行业,平时闲不下来,这种时候更不愿意闲下来。最多的时候,一天要演练上7、8次。”去年年底,马志强和队友们开始了密集的练习,赶上滑雪登山项目赛道因测试赛封闭的时候,还会“转战”至其他空闲赛道加练,“大家都很珍惜这次在家门口出力的机会。”

也是借这次机会,马志强感受到了“同心”的力量:“训练时,看到我们的装备很沉,消防的同志会主动提出要帮忙拿。每个人都关心着身边人的需要,每个人都履行着自己的职责。”

纪检监察干部魏宇明:监督护航盛会近400天

2月11日,天刚蒙蒙亮,魏宇明穿上厚厚的羽绒服,戴好帽子、手套,佩戴上工作证件,前往黑龙江省冰上训练中心综合馆。他要赶在第一拨观众到达前,检查现场安保、志愿者服务团队的工作情况,确保观众有序入场。

魏宇明是黑龙江省纪委监委驻省体育局纪检监察组副组长。2024年1月,为保障亚冬会筹办高质高效、廉洁安全,黑龙江省纪委监委专门抽调4名纪检监察干部组成监督工作专班,前往亚冬会执委会开展驻点监督,魏宇明便是其中一员。

近400天里,魏宇明和同事一起,围绕亚冬会重要里程碑任务推进、项目建设、资金使用、服务保障等环节的纪律作风开展监督检查。回忆起自己的工作历程,魏宇明说,为了让监督工作更加深入,他主动学起了冰雪运动知识。曾经的“冰雪小白”如今俨然成了“冰雪迷”,谈起运动员和热门赛况,魏宇明如数家珍:“了解清楚冰雪项目的基本情况,才能更好预判哪些环节可能存在风险,让监督工作更加精准、具体。”

在赛时阶段,监督工作专班的工作主要围绕赛事组织、服务保障等重点事项展开。开幕式当天,哈尔滨雪花飞扬,为亚冬会增添了浓浓的氛围感。但第二天气温升高,冰上场馆棚顶的积雪渐渐融化,魏宇明和同事在对竞赛场馆每日踏查时发现,融雪滴落结冰会形成安全隐患。“我们第一时间联系场馆运行团队,要求尽快组织保洁人员清理棚顶积雪及路面薄冰,保障现场安全。”

“提早判断、周全考虑、贴近距离”,魏宇明这样形容他和同事的全天候监督。这几天,在竞赛场馆办公的他们,每天都要等到场馆行政办公区的灯光全部熄灭后才安心下班。“我们在赛时起着重要的沟通协调作用,必须打起十二分精神,慎终如始。”魏宇明告诉记者。

走进他和同事的办公室,记者看到,墙上一面约4米长的展板格外醒目,上面清晰地写着亚冬会重要里程碑任务,大部分后面已标注上小红旗。“我们实行挂图作战,现在已完成163项任务的监督工作”,看着展板,魏宇明笑着说,“还有20余项任务,主要是赛后资产处置方面的,我们一定从严从细监督,保障国有资产的安全。”

“滑友”于善军:这几年是冰雪运动氛围最浓厚的时候

“来了啊!”2月12日上午10点,哈尔滨丁香公园的冰面上人气渐旺,71岁的于善军坐在小马扎上,向刚进冰场的几位市民挥了挥手。换好冰鞋后,他脱掉羽绒外套,活动活动关节,一个漂亮的滑跑便融入了已有近百人规模的“滑行大军”。

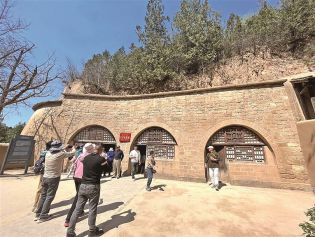

背手,屈膝,蹬冰……作为一名有着几十年“冰龄”的滑冰爱好者,冰场上的于善军专业范儿十足。“年轻的时候就喜欢滑冰,那时候都是野路子。”回忆起近30年前举办第三届亚冬会时的哈尔滨,于善军说,那时候冰场很少,来滑冰的人也少。后来,在“带动三亿人参与冰雪运动”的号召下,玩冰乐雪的种子在黑土地上广为播撒。在中国第一位速度滑冰世界冠军罗致焕和夫人李亚慧的指导下,于善军开始系统地学习滑冰技术。直到今天,他还记得李亚慧对爱好者们说过的一句话——“我要你们每个人都滑得漂漂亮亮的”。

“从第三届亚冬会到现在,变化老大了。”于善军说,这几年是冰雪运动氛围最浓厚的时候。自2020年来到丁香公园滑冰以来,他见证了冰场从小到大、参与人数从少到多的过程。这个雪季,丁香公园所在的道里区早早割掉了芦苇,在园内大面积注水,一圈长达250米的雪线,让这片冰场成为哈尔滨最大的群众体育冰场。“每天早上8点,大家自发过来清理冰面,冰面敞亮,心里也敞亮。前不久还遇到南方来的游客,也加入了我们的扫冰队伍。”于善军告诉记者,爱好者们划出低速区、快速区、花滑区、冰球区等不同功能区,高峰时期,约有200人在这里共同享受滑冰乐趣。除了平均年龄65岁左右的老年“主力军”,偶尔还有退役运动员、国家级教练现身。到了周末,带着孩子过来体验的市民也越来越多。

接受采访时,一位爱好者凑近打招呼,笑称于善军为“场长”。于善军也笑着回应:“咱们这儿没有‘场长’,只有‘滑友’!”

中国视频新闻网摘编:亓淦玉 |